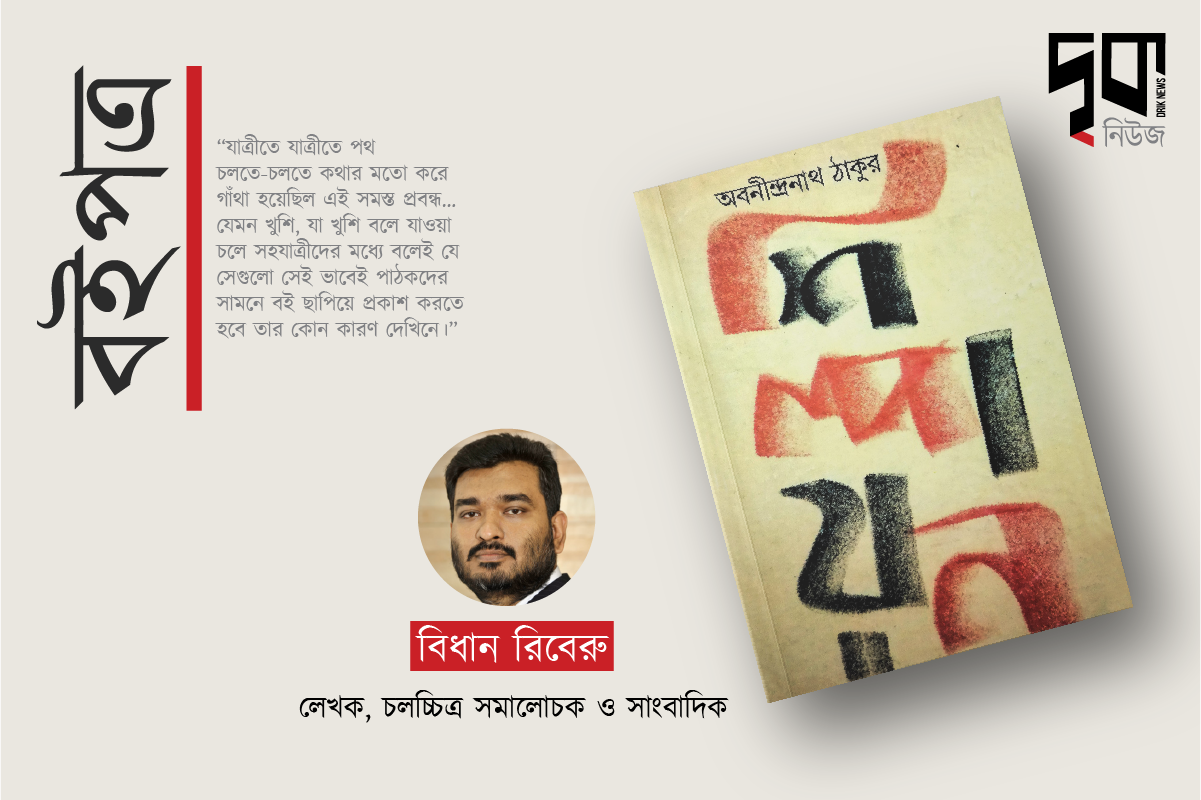

পাহাড়ি ঝর্ণার মতো স্বছন্দ বজায় রেখে শিল্প, শিল্পী, শিল্পের রস, সুন্দর-অসুন্দরের সম্পর্ক, শিল্পসৃষ্টি, প্রভাব, প্রয়োগ, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও সমঝদারের রস আস্বাদের প্রস্তুতি সকল কিছুই বর্ণিত হয়েছে ‘শিল্পায়নে’। তবে সবকিছু ছাপিয়ে বইটিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে শিল্পের বিচারে সুন্দর ও অসুন্দরের দ্বন্দ্ব ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের আলোচনা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষীণতনুর এই বইটি রচনা করেছেন ১৯২৯ সালে।

বইটি রচনার পেছনে ছোট একটি ইতিহাস আছে। সেটি হলো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন এবং পরে আরো তিন বছর তাঁর অধ্যাপনার মেয়াদ বাড়ানো হয়। সেসময় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দেন। অবশ্য এর আগে, ১৯১৪ সালের দিকে ‘ভারত ষড়ংঙ্গ’ ও ‘ষড়ঙ্গ দর্শন’ শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হয় এবং অবনীন্দ্রনাথ “শিল্পজ্ঞানী” হিসেবে প্রসিদ্ধি পান।

শিল্প বিষয়ক অধ্যয়ন, লেখাপত্র ও শিক্ষকতার আলোকে অবনীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতাগুলো দিয়েছিলেন সেগুলোই পরে, ১৯৪১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধবলী” নামে বই আকারে বেরোয়। বলে রাখা বাহুল্য নয়, অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রার রানী বাগীশ্বরী দেবীর নামে তৈরি “বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে” যোগ দিয়েছিলেন। বাগীশ্বরীর নাম কেন “বাগেশ্বরী” হয়েছিলো তা জানা যায়নি। তবে বক্তৃতা যখন বই আকারে বেরোয় তখন রানীর নামের সঠিক বানান বজায় রাখা হয়।

অবনীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বক্তৃতাগুলো লিখিত আকারে পেশ করতে। যেহেতু বক্তৃতায় একই কথা বারবার বলা হয়, কথার সজ্জা ঠিক থাকে না, সেজন্য। কারণটা তিনি নিজেই মুখবন্ধে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, “যাত্রীতে যাত্রীতে পথ চলতে-চলতে কথার মতো করে গাঁথা হয়েছিল এই সমস্ত প্রবন্ধ… যেমন খুশি, যা খুশি বলে যাওয়া চলে সহযাত্রীদের মধ্যে বলেই যে সেগুলো সেই ভাবেই পাঠকদের সামনে বই ছাপিয়ে প্রকাশ করতে হবে তার কোন কারণ দেখিনে।” মুখের কথাকে লেখ্যভাষায় রূপ দেয়ায় অভিপ্রায় পুরোপুরি সফল হয়নি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

প্রথম খণ্ড লিখে অপেক্ষা করছিলেন, কবে সেটি ছাপা হবে, তারপর তিনি দ্বিতীয় খণ্ড লিখবেন। ধীরে ধীরে সেই ইচ্ছাও মরে যায়। তবে সুসংবাদের মধ্যে এই যে, বক্তৃতামালাটি “বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী”তে পাওয়া যায়। আর তার লিখিত রূপের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ হয় ‘শিল্পায়ন’ নামে। যেহেতু এই বইটি বক্তৃতার নির্যাস থেকে তৈরি, তাই এতে চিন্তার সুবিন্যাস ধরা পড়ে। দশটি অধ্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পভাবনাকে এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে যান, যার মাধ্যমে শুধু শিল্পকে হৃদঙ্গমই নয়, শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও পরিষ্কার হয়।

বইটি শুরু হয় মানুষের আদিমতম অবস্থান থেকে। ভাষাও যখন ঠিকঠাক আবিষ্কার করতে পারেনি মানুষ। যখন সে কেবল গুহাচিত্র আঁকছে। অথবা প্রয়োজনের খাতিরে বানিয়ে নিচ্ছে পাথরের অস্ত্র। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, তখন থেকেই শিল্পের উপর অধিকার পেয়েছে মানুষ। “শিল্পে অধিকার পেতেই হবে, না হলে আমরা কিছুই পাব না”। পেয়েছি, তার কারণ মানুষ শিল্পকে চর্চা করতে শিখেছে। রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি বিষয়ে মানুষ নিরন্তর কাজ করেছে। কাজ করে যাচ্ছে।

এখন এই কাজকে দুটি ভাগে ভাগ করেন অবনীন্দ্রনাথ। একটি হলো পেশাজীবী ভাগ, তারা যখন কাজ করেন, তখনো শিল্প তৈরি হয়। যেমন কামার, কুমোর, ছুতোর, পটুয়া, চামার, পিত্তলকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি পেশার মানুষ যখন নিজনিজ কাজ করেন, সেখানে শুদ্ধ বেঁচে থাকার তাগিদ থাকে না, শিল্পের আবেদনও থাকে। আর অন্য ভাগে রয়েছেন প্রশিক্ষিত শিল্পীরা। তারা শিল্পশিক্ষাকে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স, ভারত নানা জায়গার শিল্পচর্চাকে তারা পাঠ করেন এবং অনুকরণ করে নিজেদের ঝালিয়ে নেয়। এরপর তারা নিজনিজ স্বাক্ষর রাখেন। তবে এই শিক্ষিত শিল্পীদের চোখে অনেক সময়, প্রথম ভাগের তথাকথিত অশিক্ষিত শিল্পীরা অবহেলা পান। এই বিষয়টি ভালোভাবে দেখেন না অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, স্থানীয় শিল্প ও শিল্পচর্চার যে পন্থা তা ধরে রেখেছেন ঐ পেশাজীবী মানুষগুলোই। তিনি মনে করেন, “প্রাচীন শিল্পপন্থার উপর অশ্রদ্ধা এবং এই যে কারিগরদের উপর অবিশ্বাস এতে করে শিল্পকে অধিকারের পথ আমাদের পক্ষে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ করে তুলছে, ‘অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি!’” শিল্পকে অধিকার করার জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দর্শক ও শ্রোতাদেরও রস সাধনার আবশ্যকতার কথা বলেন। “চোখ সবার তৈরি থাকে না সে ভাবে যে ভাবে চিত্রকরের দৃষ্টি নোট নিয়ে চলে দ্রুত।” বায়োস্কোপের “ছবি-নেয়া-কলে”র মতো আমাদের দর্শন স্পর্শন শ্রবণেন্দ্রিয় কাজ করে চলেছে ঠিকই, কিন্তু সেই দেখা, ছোঁয়া ও শোনা যদি চর্চিত না হয়, তাহলে রস আস্বাদন হয় না। এখানেই শিল্পী আর সাধারণ মানুষের পার্থক্য।

“শিল্পীর দেখায় আর সাধারণের দেখায় তফাত হল কেবল সেইখানে যেখানে কাজ-ভোলা দৃষ্টি, চির-তরুণ দৃষ্টি নিত্যকার কাজের থেকে নির্লিপ্ত হয়ে বস্তুর ধ্যানে নিবিড়ভাবে নিযুক্ত হবার অবসর পেয়ে যাচ্ছে।” শিল্পীর চোখে বিশ্ব এক বিচিত্র রহস্যের আধার। শিশুর বিস্ময় খেলা করে তার চোখে। শিল্পীদের শিশুপনা শুধু নয়, তাদের সাধনায় যুক্ত হতে হয় দিব্যদৃষ্টিও। তবেই, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, জড় বস্তুর ভেতর প্রাণের সাড়া মেলে, পাষাণে ছোটে করুণধারা।

তিন নম্বর অধ্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ আলাপ করেন শিল্পের ভাষা নিয়ে। মুখের ভাষা সর্বজনীন নয়, তবে চিত্রিত ভাষা সর্বজনীন। অভিনয়ের ভাষা আবার দুই তিন ভাষার মিশ্রণ। চিত্রের ভাষা, অভিনয়ের ভাষা আর কথিত ভাষা একেঅপরের থেকে ভিন্ন হলেও, মিলও আছে, তারা পরস্পরের কাছে ঋণী।

তবে শিল্পের এই ভাষা আবিষ্কারের আগে কি করে মানুষ তাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করতো? বিশ্বরাজ্য তো ভাষাকে খুঁজে পাওয়ার আগে থেকেই রূপ রস গন্ধে ভরপুর ছিলো। সেটার দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবনও মানুষ করেছে। তাহলে? সেই্ ইতিহাস কারো জানা নেই। তাই ভাষা আবিষ্কারের আগে পরিবেশ ও প্রতিবেশকে ভাষায় প্রকাশ করার আকুতি বৈদিক ঋষিরা প্রকাশ করে গেছেন তাদের সুললিত ভাষায়। “আমার চক্ষু কর্ণ, আমার হৃদয় নিহিত জ্যোতি, সমস্তই তোমাকে নিরূপণ করিতে, অবগত হইতে ধাবিত হইতেছে… দূরস্থ বিষয়ক চিন্তা ব্যাপৃত আমার হৃদয় ধাবিত হইতেছে… আমি এই বৈশ্বানর স্বরূপকে কিরূপে বর্ণন করি, কিরূপেই বা হৃদয়ে ধারণ করি!” দেবতারা এই অনুনয় শুনেছিলেন নিশ্চয়! তবে এই জায়গায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় কিছুটা যোগ করে বলতে চাই, ভাষা আবিষ্কারের আগে নিশ্চয় অন্য কোন ভাষা মানুষের অধিকারে ছিলো। যে ভাষার খোঁজ আধুনিক ভাষার সন্তানের তত্ত্বে ধরা পড়েনি।

ভাষাকে অবনীন্দ্রনাথ তুলনা করেন হাওয়ার সাথে, আলোর সাথে, মনের সাথে। ভাষা তাঁর কাছে একটি মাধ্যম। যার মাধ্যমে শিল্পী তার ভাবকে প্রবাহিত করেন। “হাওয়া যেখানে নেই সেখানে শব্দ হয় না, জ্বালাতে গেলে আগুন জ্বলে না, ধোঁয়াই হয়। আলো যেখানে নেই রূপ সেখানে থেকেও নেই। তেমনি মন যেখানে নেই, কথা সেখানে থেকেও নেই!”

ভাষাকে আরো এক জায়গায় বাতাসের সঙ্গে তুলনা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, “’বায়ু’, যাঁর রূপ নেই কিন্তু ধ্বনি আছে, পদ নেই গতি আছে, স্পর্শমাত্র ধরা দেন যিনি, তাঁকে নিরূপিত করে ধরা চিত্রে কি কাব্যে সহজ কৌশলীর কর্ম নয়!” ভাষাকে আয়ত্ত্বে আনতে কসরত করতে হয়। চর্চা করতে হয়। সাধনার প্রয়োজন হয়। তবেই শিল্পী সৃষ্টি করতে পারে। আর অপর পক্ষে একই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সৃষ্টির স্বাদ গৃহিত হয়।

ভাষাকে ব্যবহার করে না হয় কবি কবিতা রচনা করেন, আঁকিয়ে ছবি আঁকেন বা গায়ক গান গান। কিন্তু সেখানে সুন্দর আর অসুন্দরের প্রশ্নের মীমাংসা কে করবে? এসব নিয়ে ভাবলে কি শিল্পসৃষ্টি হয়? অবনীন্দ্রনাথ প্রাঞ্জল, তিনি বলেন, “সাহিত্যদর্পন নিয়ে সাহিত্যিকের সব কাজ চলে না, সৌন্দর্যতত্ত্ব-বিশ্লেষক-দর্পন নিয়ে শিল্পীর কাজ চলে না।” তাছাড়া সুন্দর বা অসুন্দরের যে কোন মাপকাঠি নেই সেটি নিয়েও একের পর এক ঝলমলে বাক্য লিখে গেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলছেন, “সুন্দরের রূপ ও লক্ষণাদি নিয়ে জনে-জনে মতভেদ থেকে বোঝা যায় সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা যদি কেউ বলতে পারে তো সে আমাদের নিজেরই মনই।”

সুন্দর আর অসুন্দরকে মিলিয়েই অপরূপ সুন্দরের সন্ধান পায় মানুষের মন। “সৌন্দর্যের পূর্ণচন্দ্র কুত্রাপি নাস্তি, পরিপূর্ণতা অপরিপূর্ণতা অস্তি!” পরম সুন্দরের টানে শিল্পী কাজ করে যান আজীবন, নিরলস, কিন্তু পরিপূর্ণ সুন্দরের দেখা কি তিনি পান? সুন্দর ও অসুন্দরে মিলে যে অপূর্ব প্রহেলিকা রচিত হয়, সেটাই সৌন্দর্যের গূঢ় কথা। তারপরও পণ্ডিতেরা সুন্দরের সীমানা নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, ন্যূনতম বিষয়টি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। যেমন, লোকে সুখদ হলে বলে সুন্দর। কাজের হলে সেটা সুন্দর। উদ্দেশ্য ও উপায় দুটির সঙ্গতি হলে সেটা সুন্দর। সুশৃঙ্খল ও সুসংহত হওয়াকে বলা হয় সুন্দর। বিচিত্র অবিচিত্র, সম বিষম দুইয়ে মিলেও সুন্দর হয়। এই সবগুলোকে জারিত করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, নানা সুন্দরের ফল দুটি সুন্দরে এসে ঠেকে, সেগুলো হলো: ভাব-সুন্দর ও রূপ-সুন্দর।

“সুন্দর অসুন্দরের অবিচলিত আদর্শ চলায়মান জীবন কোনোদিনই পায়নি, পাবেও না।…সুন্দর অসুন্দর জীবন-নদীর দুই টান, একে মেনে নিয়ে যে চলল সেই সুন্দর, আর যে এটা মেনে নিতে পারলে না সে রইল সৌন্দর্যতত্ত্বের খোঁটায় বাঁধা।” এর পরের অধ্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গক্রমে চলে যান সঠিক ও বেঠিকের প্রশ্নে। এটিও সুন্দর ও অসুন্দরের মতোই অনির্ণয়যোগ্য। দারুণসব উদাহরণ দেন তিনি নিজের কথার পিঠে। তিনি বলেন, টিয়া পাখিকে বেঠিক করে আঁকলে সেটি গরুড়পাখি হয়। কার্তিক ঠাকুর গড়লে হয় খোকাবাবু, আবার মানুষের ধর সরিয়ে হাতির মাথা বসিয়ে খোকাবাবু গড়লে, সেটি হয়ে হঠে গণেশ ঠাকুর। কাজেই ঠিক-বেঠিক তো আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র।শিল্পশাস্ত্র আছে বটে, তবে সেটির ধার ধারেননি শিল্পীরা। নিজেদের কল্পনার ঘোড়াকে তারা ইচ্ছেমতো দৌড়াতে দিয়েছেন। বিশ্বের অন্য শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। নিজেদের গড়েছেন। আবার ভেঙেছেনও।

আদতে সুন্দর-অসুন্দর, ঠিক-বেঠিক, বিদ্যমান রূপ-অবিদ্যমান রূপ, এই দুই বৈপরীত্যকে সঙ্গী করেই চলে মানুষের “মন-কল্পিত তাবৎ রচনা”। দ্বৈতরূপকে স্বীকার করেই শিল্পী রূপমুক্তির সাধনা করেন। এই সাধনা করতে করতেই ভাঙা-গড়ার খেলা চলে। তবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আফসোস, তাঁর সময়ে সেই মাপের শিল্পী নেই, যারা নির্মাণ ও বিনির্মাণের পথে হাঁটবেন। তিনি বলছেন, “পুরাকালে যাঁরা শিল্পী ও শিল্পরসিক ছিলেন তাঁরা নিয়ম করতেন নিয়ম ভাঙতেনও, কেননা সেকালে শিল্পও ছিল শিল্পীও ছিল। এখন আমাদের সেই সেকালের শিল্পের সমতুল্য কিছু গড়বার বল থাকত তো আগাছার মতো সেকালের রস নিয়ে বাতাসে শিকড় মেলিয়ে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকতাম না।” (বাদুড় বলে গালি দিলেন!)

শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুদ্ধ সুন্দর-অসুন্দর বা ঠিক-বেঠিকের টানাপোড়েন নয়, তিনি এই আলোচনা আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি এবার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, যাকে বলে টেকনিক, সেই দুয়ারে প্রবেশ করেন। তিনি বলছেন, “টেকনিক-এর কৃত্রিমতা ও অকৃত্রিমতা ভেদ নিয়ে কতক শিল্প পড়ল ফাইন আর্টের কোঠায়, কতক পড়ল ক্রাফ্টের কোঠায়”। তবে সকল বড় শিল্পীর মূলমন্ত্র হলো ক্রিয়-প্রক্রিয়া বা কৃৎকৌশলকে গোপনে রেখে তার সৃষ্টিকে বড় করে তোলা। কৌশলকে গোপন করলেও সেটার গুরুত্ব অপরিসীম। নয় তো মনের ভেতর যা ঘটছে, তা প্রকাশে গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। কৌশল জানা না থাকলে তো সেই ভাবের শৈল্পিক প্রকাশই ঘটবে না।

কাজেই শিল্প সৃজনে এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়া জানা ও এর প্রয়োগে আনন্দ আছে বৈকি। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, “আর্টিস্ট হতে চাই তো ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, প্রথা-প্রকরণ, উপাচার-উপকরণাদির বিশেষ-বিশেষ প্রয়োগ-কৌশলে সফলতা লাভের তপস্যা করা চাই। এ তপে কঠোর করা আছে বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া করে সফলতা লাভ করতে চলায় ভারি একটা আনন্দ আছে শিল্পকর্মে।”

আনন্দকর্মে একটি বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ সাবধান করে দিতে ভোলেননি। সেটি হলো, “আদানে ক্ষিপ্রকারিতা প্রতিদানে চিরায়ুতা”, অর্থাৎ আপনি শিল্পী হিসেবে দেশ বা বিদেশ যেখান থেকেই হোক প্রথা-প্রকরণ আদায় করুন চটপট, কিন্তু সেই প্রকরণ প্রয়োগের সময় বিচার ও ভাবনাচিন্তার দরকার আছে। এখন শিল্পী দুহাত ভরে গ্রহণ করলেন এবং এরপর বহু ভেবেচিন্তে একটি শিল্পকর্ম তৈরি করলেন। তারপর সেটির তারিফ করার লোক পাওয়া যাবে তো? শঙ্কা তো কাজ করেই।

শিল্পী যদি সঠিক সমঝদার না পান, তাহলে বৃত্ত পূরণ হয় কি? অবনীন্দ্রনাথ উবাচ, “আর্টকে পেতে তপস্যা, আর্টকে বুঝতে তপস্যা, কারিগরির তপস্যা সমঝদারের তপস্যা। এই তপস্যার ফলে দুজনের মন রসের গোপন ধারা বয়ে মিলতে চলে। শিল্পী পেলে ঠিক সমঝদার, সমঝদার পেলে ঠিক শিল্পী, রসের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হল তবেই।”

এই সমঝদার কে? সমঝদারই প্রকৃত অর্থে কাল। কালের ছাপ পেয়ে অনেক শিল্পদ্রব্য হয়ে ওঠে সুন্দর। কালকে অতিক্রম করে সে। অনেক শিল্প আবার কালের গর্ভে হারিয়েও যায়। যদি কোন সমঝদার তাকে আবিষ্কার করে অন্য কালে, তো সেটি ভিন্নকালে অতীতের শিল্প হিসেবে আবির্ভুত হয়। শিল্পী তখন মূল্যায়িত হন। হয় তো সমকালে সেই শিল্প “অসুন্দর” বিবেচিত হয়ে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কালের পরিবর্তনে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য গড়ে দেয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “শিল্পায়ন” গ্রন্থটিও একটি শিল্পকর্ম। এবং যত কাল গড়াবে এই গ্রন্থের সৌন্দর্য দ্যুতি তীব্র থেকে আরো তীব্র হয়ে ছড়িয়ে পড়বে শিল্পীর মনে, শিল্প সমঝদারের মননে।

বই: শিল্পায়ন

লেখক: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স

সংস্করণ: ২০০২